セキュリティ対策における予防措置の重要性

近年、サイバー攻撃の高度化・多様化により、従来の事後対応だけでは防ぎきれない脅威が急増しております。そのため、リスクが顕在化する前に対策を講じる「予防措置」の重要性がかつてないほど高まっております。

本記事では、予防措置の基本概念と具体的な実践手法を整理・解説し、組織のセキュリティ戦略強化に寄与する対策をご提案いたします。

予防措置とは?基本概念とその重要性

予防措置とは、セキュリティインシデントが発生する前に、潜在する脆弱性やリスクを洗い出し、事前に対策を講じるプロセスです。従来は問題発生後の対応が中心でしたが、予防措置ではリスク顕在化前にシステム全体の安全性を確保し、堅固な防御体制と事業継続性の基盤を構築します。

まず、システム、デバイス、ネットワークの脆弱性を定期的に洗い出し、潜在リスクを定量的に評価することで、重点的な対策箇所と優先順位が明確になります。さらに、IT、IoT、OTなど多様な資産を一元管理する統合体制の整備が、組織全体のセキュリティ向上と部門間の連携促進に不可欠です。加えて、自動検知システムと迅速な対応体制の導入により、万が一の際にも被害の拡大を防ぎ、速やかな復旧が可能となります。

予防措置に関するトレンド

サイバー攻撃の手法は日々進化しており、従来の防御策だけでは十分に対応できない状況が続いております。こうした背景から、組織全体の安全性を確保するために、防御だけでなく予防措置の対策を実施することが求められています。

主な脅威動向

- IoT・OT向け攻撃

- IoTやOT環境固有の脆弱性を狙う攻撃手法が多様化

- 複合的な侵入経路が形成され、従来の防御策では対応が困難

- ゼロデイ攻撃や新たな脆弱性の悪用

- 未修正のソフトウェア脆弱性を利用する手法が急増

- 従来の対策だけでは防御できないゼロデイ攻撃

- 内部統制の不備やサプライチェーン攻撃の拡大

- 未管理のデバイスや旧式ソフトウェアの内部脆弱性を突く攻撃

- 取引先のセキュリティ不備を足がかりに、自社への侵入手法が拡大

セキュリティ対策傾向

企業は、予防措置の観点から、IT、IoT、OT各環境の資産を統合的に管理し、各領域の脆弱性を事前に洗い出すことで、リスクの高い箇所を的確に特定し、攻撃対象を正確に把握できる体制を整えています。この対策により、潜在リスクに基づいた優先対策が実施され、全社的な防御体制の基盤が確実に確立されます。

さらに、予防措置の対策側として、AIや機械学習を活用した異常検知システム、自動診断ツール、リスク評価システムなどの自動化とリアルタイム監視の強化を導入することで、未知の脅威への迅速な対応を実現し、万が一の際にも被害を最小限に抑える対策が講じられています。

予防措置の主要対策

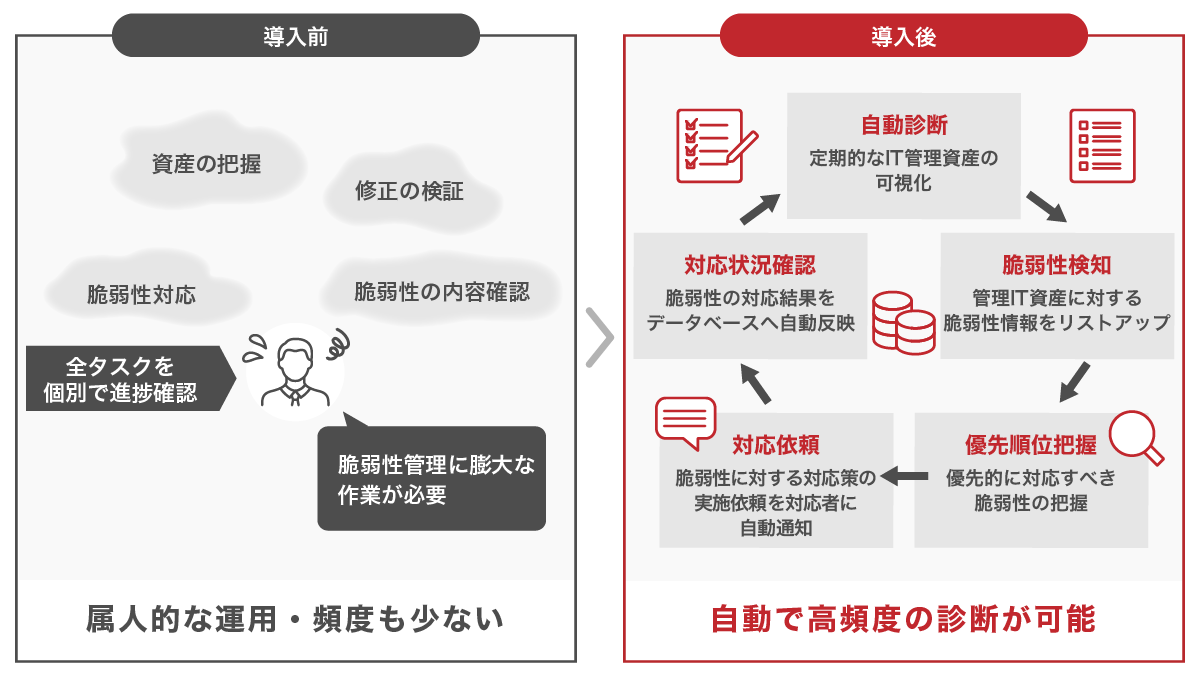

IT・IoT・OT 資産管理/脆弱性管理

IT・IoT・OT資産および脆弱性管理では、従来の情報システムに加え、企業内に展開されたあらゆるIoTデバイスやOT環境を一元的に把握し、運用の可視化を実現します。定期的にセキュリティパッチ適用状況と既知の脆弱性情報を評価し、高リスク領域を迅速に抽出します。検知した脆弱性には優先度を付けて対策を実行し、攻撃の足がかりや情報漏えいなど深刻なインシデントを未然に防ぎます。

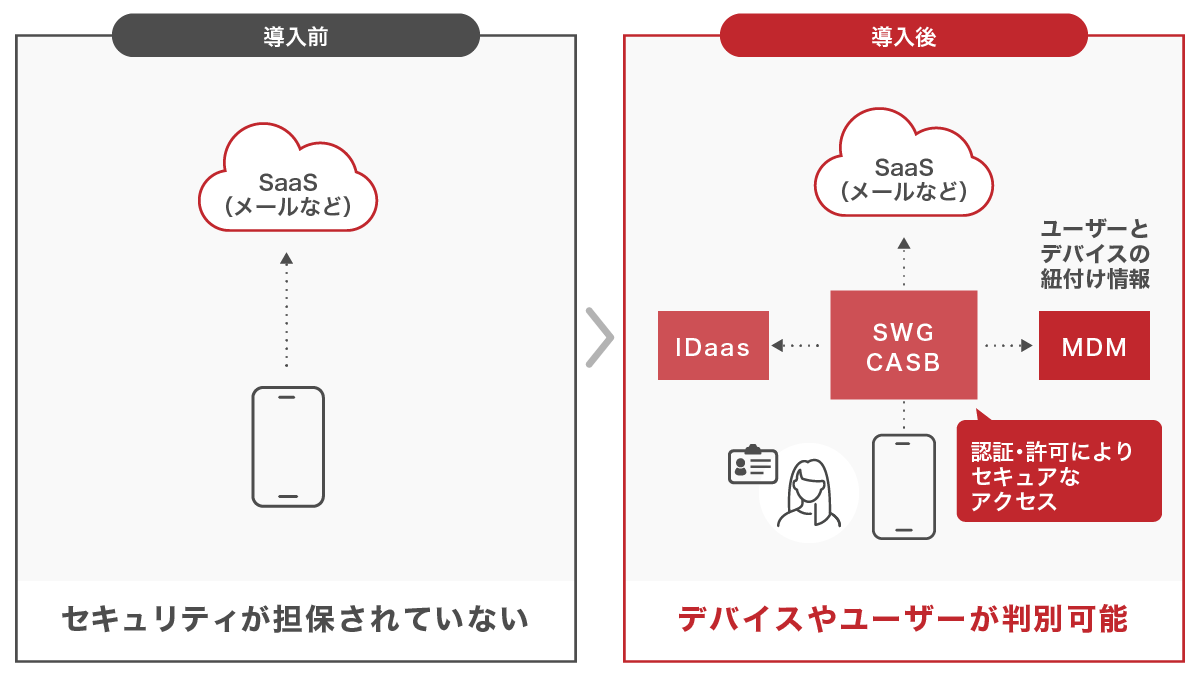

モバイル管理(MDM)

モバイル管理(MDM:Mobile Device Management)は、スマートフォン、タブレットなどのモバイルデバイスを対象に、デバイスの位置情報、アプリケーションのインストール状況、及びセキュリティポリシーの適用状況を一元管理する仕組みです。リモートワークやBYOD環境において、デバイス紛失や不正利用による情報漏洩リスクを最小限に抑えるためには、先進のMDMソリューションの導入が不可欠です。

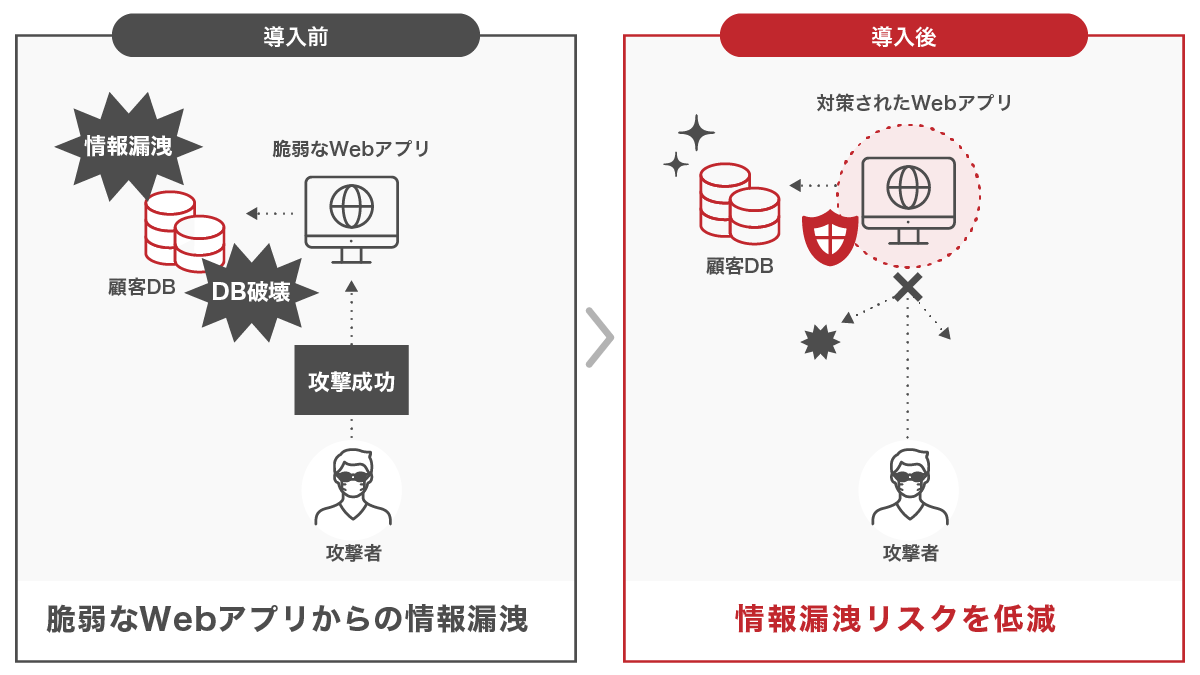

Webアプリ脆弱性診断

Webアプリ脆弱性診断は、Webアプリケーションに対する定期的なセキュリティ評価を通じ、潜在する脆弱性を早期に特定し、修正するための取り組みです。脆弱性スキャナーやペネトレーションテストの実施により、アプリケーションレイヤーでのセキュリティ強化を図り、サイバー攻撃に対する耐性を大幅に向上させます。

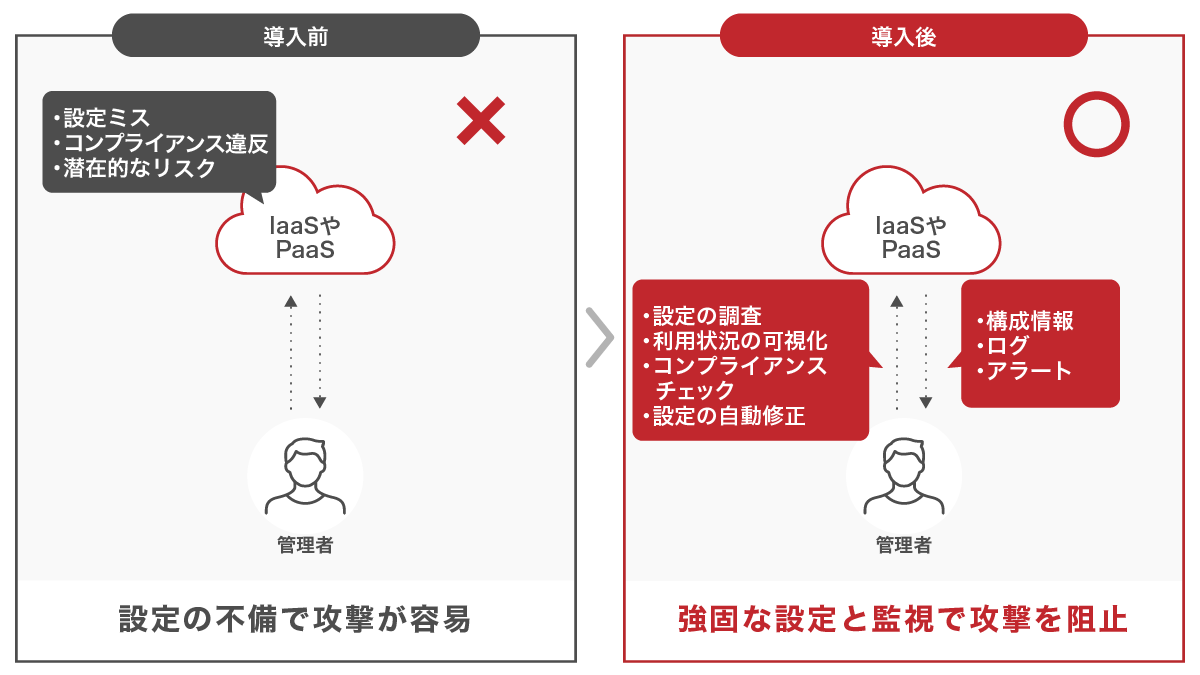

クラウド ポスチャー管理

クラウドポスチャー管理(Cloud Posture Management)は、クラウド環境における設定ミス、過剰なアクセス権限、誤設定などのリスク要因を継続的に監視し、迅速に是正する取り組みです。クラウドリソースの自動監視とセキュリティチェックにより、クラウド特有の脅威から企業資産を守り、安全性の高いクラウド運用を実現します。

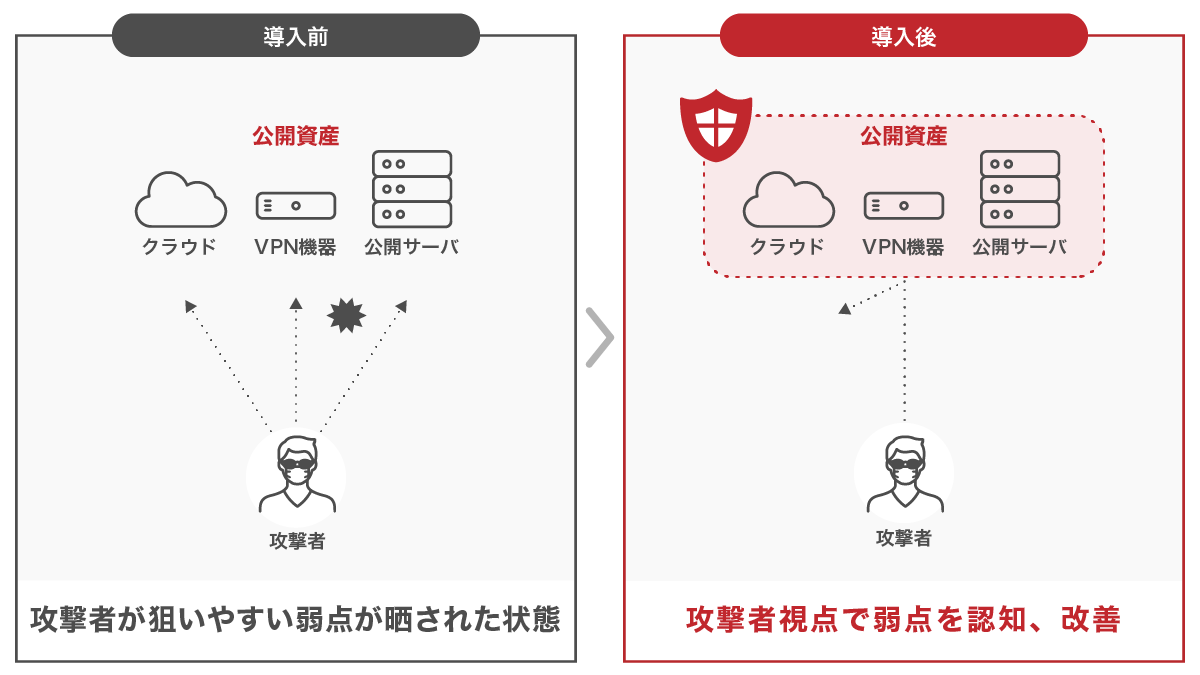

外部攻撃対象領域管理(EASM)

外部攻撃対象領域管理(EASM:External Attack Surface Management)は、企業のインターネット上に公開される資産を常時監視し、外部攻撃者に狙われる可能性のある脆弱性を迅速に検出する手法です。継続的なリスク評価により、攻撃面の縮小と早期対策の実現を図ります。

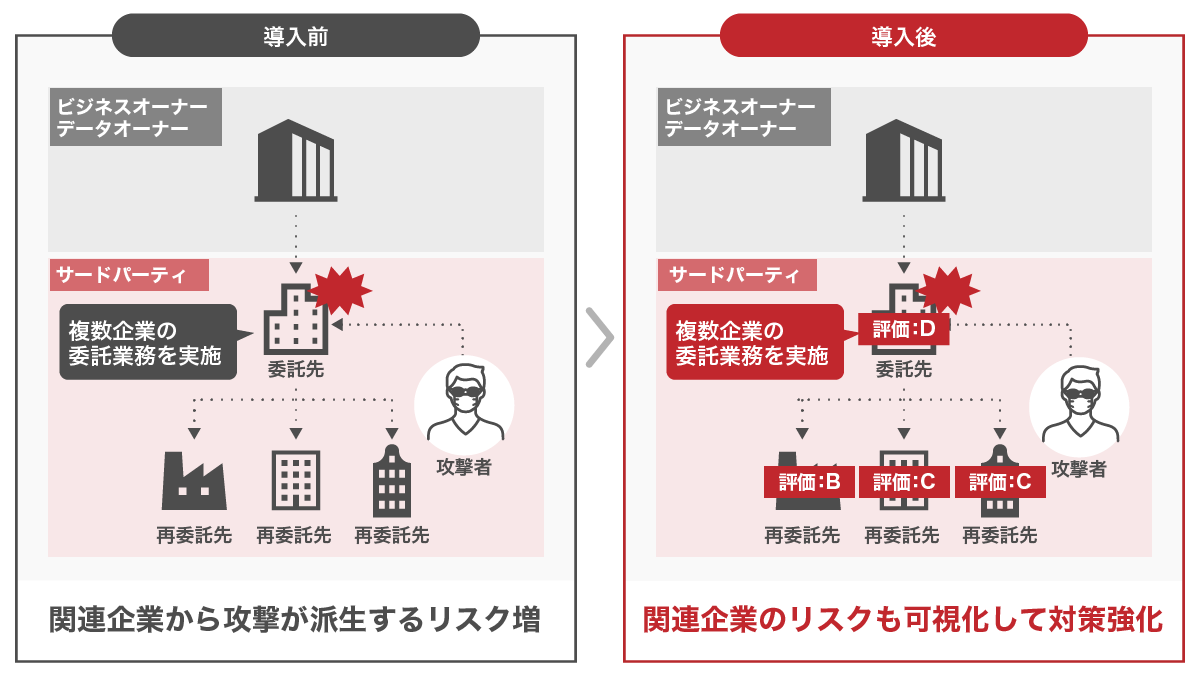

サプライチェーンリスク管理

サプライチェーンリスク管理(Supply Chain Risk Management)は、取引先やパートナー企業を含むサプライチェーン全体のセキュリティリスクを総合的に評価・管理する取り組みです。連携体制の構築により、外部からのリスク波及を防ぎ、全体としてのリスク低減に大きく寄与します。

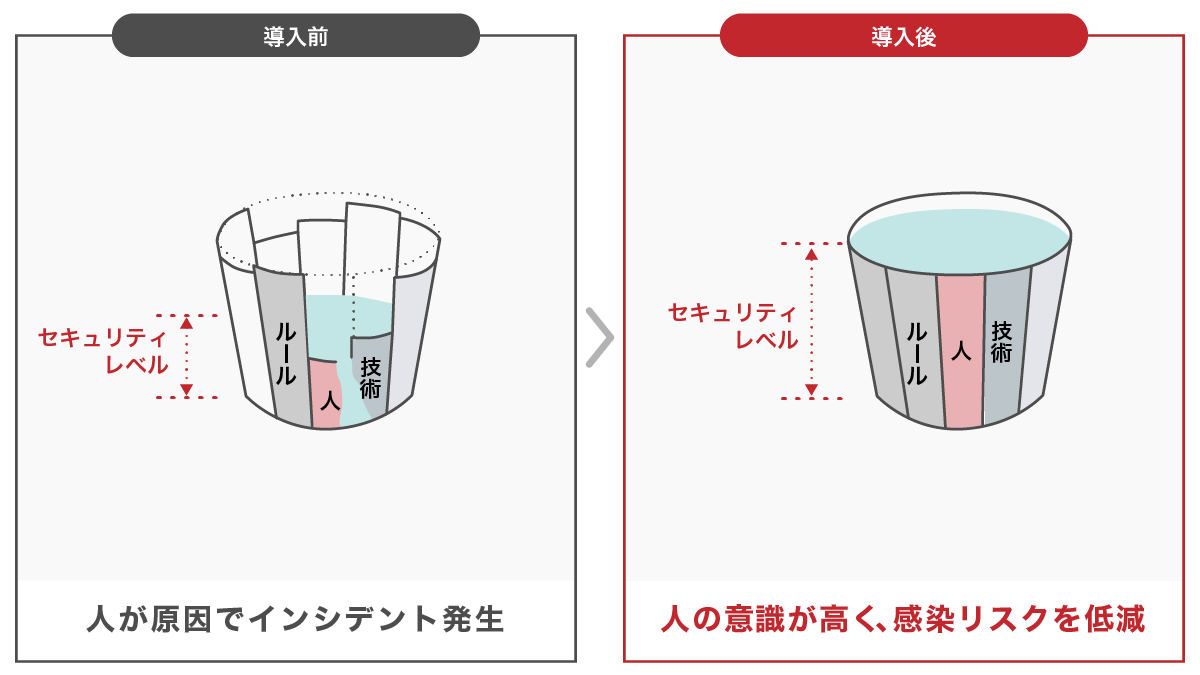

セキュリティ意識向上

セキュリティ意識向上は、従業員向けの定期的なセキュリティトレーニング、シミュレーション演習、及び最新の攻撃事例の共有を通じて、組織全体のセキュリティ意識を底上げする施策です。これにより、人的ミスや内部からのリスクを低減し、全社的なセキュリティ文化の醸成が促進されます。

予防措置に関する相談はネットワールドまで

本記事では、サイバー攻撃の高度化に対応するための予防措置の基本概念から、最新の脅威と対策トレンド、さらに具体的な予防措置までを詳述いたしました。各対策は、単体で機能するものではなく、連携することで全体のセキュリティ体制を一層堅固なものにし、事業継続性やブランド信頼性の向上に直結する投資となります。

予防措置に関する課題や最適なセキュリティ対策についてのご相談は、ぜひネットワールドへお問い合わせください。パートナー様のエンドユーザー向け提案支援をはじめ、お客様のビジネスニーズに最適化したセキュリティソリューションをご提案し、強固なセキュリティ体制の構築をサポートいたします。